服務(wù)熱線

0755-83044319

發(fā)布時間:2023-11-15作者來源:薩科微瀏覽:1821

編者按: 要研究明白深圳華強北,華強北的“山寨(shanzhai)手機”是繞不過去的話題。它來的轟轟烈烈,造就華強北幾十個億萬富翁,去的鼠頭蛇尾留下一地雞毛。在華強北留下了財富的傳奇故事,和失意者發(fā)瘋跳樓失聯(lián)的事故,現(xiàn)在流落華強北街頭的前手機王子“陳金凌”就是代表人物。中國臺灣的聯(lián)發(fā)科MTK,作為山寨手機的主要參與者和受益者,我們也應(yīng)該研究他們成功的商業(yè)思路。但是因為“山寨(shanzhai)手機”的特殊情況,我國專業(yè)媒體和經(jīng)濟學(xué)人士都諱莫如深,我們今天就把國外比較權(quán)威專業(yè)性的研究翻譯出來,盡量還原那一段歷史,分析這些現(xiàn)象背后的經(jīng)濟學(xué)原理。(三)

金航標(biāo)電子 宋仕強

摘要

我們從對中國南部制造業(yè)中心深圳的長期研究中汲取經(jīng)驗,對當(dāng)代的創(chuàng)客文化話語中參與的角色進(jìn)行了批判性審視。通過降低技術(shù)生產(chǎn)的門檻,“創(chuàng)客”被構(gòu)想為一個新的創(chuàng)業(yè)、經(jīng)濟增長和創(chuàng)新的場所。我們的研究表明,深圳市作為實現(xiàn)這一愿景的關(guān)鍵地點。在本文中,我們探討了“深圳創(chuàng)客”如何成為“硬件的硅谷”。我們特別考察了創(chuàng)客企業(yè)家如何被吸引到深圳制造文化中設(shè)計和開放共享的過程,挑戰(zhàn)了設(shè)計作為創(chuàng)造性過程與制造作為機械執(zhí)行之間的概念二元對立。本文借鑒了參與式設(shè)計和批判性計算的傳統(tǒng),考察了支撐當(dāng)代創(chuàng)客文化與深圳重新塑造之間日益增長的關(guān)系的社會、物質(zhì)和經(jīng)濟條件。

作者關(guān)鍵詞

創(chuàng)客文化,工業(yè)生產(chǎn),制造業(yè),參與,開放源碼,自制,中國,山寨。

ACM分類關(guān)鍵詞

H.5.m.信息界面與展示(例如,人機交互):其他。

介紹

計算機的批判性學(xué)術(shù)長期以來一直致力于質(zhì)疑生產(chǎn)與消費、設(shè)計與使用之間表面上嚴(yán)格的分隔。其中最廣為人知且有影響的方法之一是參與式設(shè)計(PD)。源自20世紀(jì)70年代斯堪的納維亞勞工運動,PD伴隨著外包、自動化和信息技術(shù)進(jìn)入工作場所而出現(xiàn)。PD試圖干預(yù)這些過程,推動用戶和更大的社會環(huán)境及周圍物質(zhì)文化應(yīng)成為設(shè)計考慮和過程的核心觀點[3, 6, 7, 27, 43]。本文借鑒這一工作,認(rèn)為當(dāng)代的技術(shù)設(shè)計過程必然包括生產(chǎn)的地點和文化。

今天,PD對將用戶納入設(shè)計過程的呼吁不僅在流行的設(shè)計方法(如以人為中心的設(shè)計)中被接受,而且已演變?yōu)橐环N商業(yè)策略。例如,班農(nóng)(Bannon)和埃恩(Ehn)記錄了企業(yè)如何推崇用戶和設(shè)計者共同創(chuàng)造價值的觀點[3]。他們說明了“管理層驅(qū)動的用戶設(shè)計”的擴張,根植于“從PD關(guān)注的問題中移除的市場導(dǎo)向的商業(yè)模式”[3]。封閉的公司創(chuàng)新日益讓位于“開放式創(chuàng)新”模式,其中用戶的創(chuàng)造力、知識和專業(yè)知識被用于謀取公司利潤。

PD對批判干預(yù)的呼吁受到了最近一系列設(shè)備和工具的影響,從社交媒體應(yīng)用到智能設(shè)備(或物聯(lián)網(wǎng)),它們的價值取決于用戶的參與。雖然像Facebook這樣的公司在線挖掘用戶行為數(shù)據(jù)并以廣告的形式賣回給用戶,而新的公司如Misfit則認(rèn)為智能可穿戴設(shè)備的價值在于用戶通過佩戴設(shè)備在睡眠、步行、駕駛、工作、鍛煉等過程中產(chǎn)生和分享的敏感數(shù)據(jù)。“創(chuàng)客運動”的擁護(hù)者也在慶祝用戶參與的新形式。通過提供工具、機器和平臺,使人們能夠制造自己的技術(shù),“創(chuàng)客”希望將被動消費者轉(zhuǎn)變?yōu)椴粌H在技術(shù)設(shè)計上,而且在經(jīng)濟過程和市民事務(wù)上都是積極參與者(有關(guān)先前工作,見[2, 18, 25, 31, 33, 39, 40, 45])。像Arduino這樣的開放式硬件平臺和像 3D 打印機這樣的新技術(shù),可以讓原本被動的消費者生產(chǎn)自己的設(shè)備、工具,最終生產(chǎn)出機器。

這篇現(xiàn)代推廣的“參與式生產(chǎn)”[3]存在著一些關(guān)鍵的空白,正如回歸到參與式設(shè)計最初關(guān)注的問題所表明的那樣。盡管設(shè)計已經(jīng)開放以包括并從用戶的參與中受益(如上文所述),但誰被視為設(shè)計過程中合法的參與者的問題仍然相當(dāng)有限。特別是,在設(shè)計工作室、創(chuàng)客空間、硬件孵化器或家庭辦公室(構(gòu)思、共同創(chuàng)造、挪用和日常使用的地方)與工廠車間(制造、生產(chǎn)和工資勞動的地方)之間經(jīng)常存在著隱含的分隔。以人為中心的設(shè)計中的“人”,參與式設(shè)計中的“參與者”,以及主張“生產(chǎn)民主化”的“制造者”關(guān)注的是設(shè)計師-用戶/生產(chǎn)者-消費者關(guān)系,但很少關(guān)注與工廠工人、生產(chǎn)者、機械工程師等的關(guān)系。考慮到參與式設(shè)計最初關(guān)注介入外包、勞動非熟練化和工作重新組織的過程,這一點尤為諷刺[3, 6, 7]。接下來的中心論點是,設(shè)計過程中的“參與”不僅包括最終用戶的社會背景,而且至關(guān)重要的是生產(chǎn)的物質(zhì)、社會經(jīng)濟和文化背景。本文通過聚焦中國深圳的制造中心,展示了這一點,深圳在當(dāng)代技術(shù)的設(shè)計和創(chuàng)造中扮演了重要角色。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖一)

“制造”經(jīng)常被認(rèn)為是一種可以振興西方知識經(jīng)濟中的工業(yè)生產(chǎn)的方法,例如[1]。然而,現(xiàn)實情況并不是一帆風(fēng)順或輕松的過程。許多硬件初創(chuàng)公司在從業(yè)余制作轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)制造和生產(chǎn)時面臨困難[16, 49]。許多公司試圖通過為創(chuàng)客企業(yè)提供在中國制造的機會來利用這些困難。比如,舊金山的硬件孵化器Highway1承諾初創(chuàng)公司可以平穩(wěn)過渡到大規(guī)模生產(chǎn),而無需在他們位于中國的制造基地花費大量時間。在這里,與制造專業(yè)知識的互動被視為一個問題空間和對設(shè)計師、創(chuàng)客和初創(chuàng)公司的不便之處。這種方法隱含著一種普遍的技術(shù)生產(chǎn)觀念,即將制造和設(shè)計沿地理線路分開;技術(shù)在西方構(gòu)思和設(shè)計,然后在低工資地區(qū)和寬松監(jiān)管環(huán)境中進(jìn)行制造。這種設(shè)計觀念在iPhone上得到了體現(xiàn):“由美國Apple設(shè)計,中國組裝。”在這里,設(shè)計師被理解為主體,他們的想法在其他地方得到執(zhí)行。在其最[敏感詞]的表述中,這種分割對應(yīng)著笛卡爾式的“心靈-身體二元論”,即西方的積極理性思維指導(dǎo)所謂發(fā)展中國家的被動惰性身體。

在本文中,我們在之前的研究基礎(chǔ)上,開始挑戰(zhàn)設(shè)計-生產(chǎn)的簡單二元對立,考察了美國和歐洲以外地區(qū)的設(shè)計、制造和修復(fù)過程和文化[3, 23, 25, 39]。例如,Jackson等人[25]從納米比亞農(nóng)村的移動維修工人的研究中,關(guān)注了維修、故障和再利用的日常場所,這些通常被忽視卻重要的設(shè)計場所。通過關(guān)注這些常常被認(rèn)為在技術(shù)、經(jīng)濟和社會上“落后”的地方,學(xué)者們主張?zhí)魬?zhàn)技術(shù)生產(chǎn)模式,其中設(shè)計和創(chuàng)新主要源自西方的全球中心(如硅谷)[2, 3, 13, 23, 25, 38]。

我們的工作在此基礎(chǔ)上,認(rèn)真對待制造作為專業(yè)知識、設(shè)計和創(chuàng)意工作的場所。我們從對中國南部的電子制造全球中心深圳的工廠、創(chuàng)客和硬件創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行的長期民族志研究中汲取了經(jīng)驗。在本文中,我們分析了深圳的制造社會、技術(shù)和經(jīng)濟過程,這些過程根植于一個在全球外包和大規(guī)模合同制造的陰影下演變的改裝和開放源生產(chǎn)的文化。我們證明,越來越多的創(chuàng)客企業(yè)家已經(jīng)開始與這種制造生態(tài)系統(tǒng)交匯,嘗試各種設(shè)計、生產(chǎn)和合作模式。審視這些日益加強的合作關(guān)系使我們對設(shè)計及深圳持續(xù)變革的概念有了更深入、更細(xì)膩的理解。

深圳與創(chuàng)客運動

近年來,人們對所謂的“創(chuàng)客”方法對技術(shù)創(chuàng)新、教育和經(jīng)濟增長的潛在影響越來越感興趣[29]。“創(chuàng)造”被認(rèn)為能夠?qū)崿F(xiàn)從擺弄和玩耍,到原型制作和創(chuàng)業(yè),最終幫助恢復(fù)因外包歷史而喪失的制造業(yè)和制造地點。創(chuàng)造正在吸引來自世界各地政府、風(fēng)險投資者和企業(yè)的投資。美國政府推廣數(shù)字制造和創(chuàng)客作為重返“美國制造”品牌的方式(白宮舉辦自己的Maker Faire)[33, 36],歐盟也出臺了旨在重建制造能力和專業(yè)知識的正式政策,以維持其知識經(jīng)濟[15]。大型國際公司也已經(jīng)開始投資。2013年,英特爾推出了Arduino兼容的Galileo開發(fā)板;這是一款旨在將英特爾打造成創(chuàng)客方法倡導(dǎo)者的“英特爾內(nèi)部”微控制器平臺。

我們的工作挑戰(zhàn)了制造者文化的主流敘事,通過對制造、設(shè)計和制造之間關(guān)系的批判性調(diào)查。我們主張回歸到參與式設(shè)計中最基本的關(guān)注點之一,即突出日常工作實踐的專業(yè)知識、隱性知識和情境知識[43, 46]。我們關(guān)注的重點是深圳市如何在制造從業(yè)者將制造從業(yè)變?yōu)閯?chuàng)業(yè)實踐的更廣泛想象中嶄露頭角。深圳在全球制造者的想象中被視為“制造者的夢想之城”或“硬件的硅谷”,在那里,技術(shù)未來的愿景得以今天實現(xiàn)。直到最近,很少有技術(shù)研究人員和更廣泛的IT媒體行業(yè)的人員關(guān)注深圳。這種情況開始改變,越來越多的“制造者”前往這個沿海大都市,將他們的想法變成最終的消費品。這些中國制造的[敏感詞]例子包括虛擬現(xiàn)實眼鏡Oculus Rift和Pebble智能手表。2012年,[敏感詞]個硬件孵化器計劃HAXLR8R(現(xiàn)更名為HAX)在深圳開設(shè)了辦公室。其他投資計劃如Highway1、Bolt和Dragon Innovation也紛紛效仿。深圳吸引的不僅是制造者和硬件初創(chuàng)企業(yè),還有英特爾、德州儀器、華為等大型公司。例如,英特爾已經(jīng)在該公司所謂的“中國技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)”中投資了1億美元[22]。自2013年以來,麻省理工學(xué)院媒體實驗室已經(jīng)為其學(xué)生組織了在深圳電子市場和工廠的參觀活動。在最近的一篇博客文章中,媒體實驗室主任Joi Ito記錄了他的印象,描述當(dāng)?shù)氐墓S“愿意并能夠設(shè)計和嘗試各種新工藝來生產(chǎn)以前從未被制造過的東西”[24]。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖二)

深圳曾經(jīng)以廉價和低質(zhì)量的生產(chǎn)場所而聞名,如今如何成為當(dāng)代硬件創(chuàng)新的熱門地區(qū)?像Ito所說的那樣,設(shè)計過程是如何發(fā)展并融入到過去三十年中該市興起的制造文化中的?誰被認(rèn)為是合法的參與者,哪些專業(yè)知識和設(shè)計場所被渲染為不可見?

本文所提出的研究結(jié)果挑戰(zhàn)了“中國制造”與“加利福尼亞設(shè)計”的常見二元對立,這種對立本質(zhì)上將西方與創(chuàng)造力和創(chuàng)新聯(lián)系在一起,而將中國與低質(zhì)量生產(chǎn)聯(lián)系在一起。我們認(rèn)為,我們今天在深圳看到的對關(guān)于制造、生產(chǎn)和設(shè)計關(guān)系的重要影響。本文通過揭示從制造業(yè)內(nèi)部涌現(xiàn)的設(shè)計、原型制作和構(gòu)思的情境實踐,為專業(yè)設(shè)計和制造的歷史和文化提供了新的見解,這些歷史和文化并非來自更為熟悉的硅谷等IT中心。我們的目標(biāo)是促進(jìn)對當(dāng)代工業(yè)生產(chǎn)平凡場所(如深圳)的批判性探究,以推進(jìn)對設(shè)計、制造者生產(chǎn)、技術(shù)工作和勞動的全球過程以及參與的批判性探討。

方法與途徑

我們從對中國技術(shù)生產(chǎn)的長期研究中汲取經(jīng)驗,以探討設(shè)計和制造相交織的文化和技術(shù)過程。這包括長達(dá)5年的深度田野調(diào)查研究,親身參與創(chuàng)客和制造項目,以及舉辦一系列跨學(xué)科研討會和會議,聚集了關(guān)注制作和制造的學(xué)者和實踐者。[敏感詞]作者進(jìn)行的田野調(diào)查涵蓋了在上海、北京和深圳等幾個城市的五個黑客空間和30多個與創(chuàng)客相關(guān)的活動,如創(chuàng)客集會、創(chuàng)客嘉年華、黑客馬拉松、Barcamp和Arduino工作坊等,以及在深圳硬件孵化器進(jìn)行了數(shù)月的田野工作,跟蹤了十家初創(chuàng)企業(yè)從構(gòu)想到生產(chǎn)的日常工作過程。在黑客空間進(jìn)行的參與觀察包括加入日常事務(wù),如原型制作、空間管理、會員聚會、開放日以及組織研討會等。在硬件孵化器進(jìn)行的研究包括每天在辦公場所的觀察,以及陪同初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行資源采購、原型制作和制造過程。

2012年至2014年期間,我們多次前往深圳,重點關(guān)注該地區(qū)本地制造業(yè)的歷史和文化。我們在上海和深圳舉辦了一系列實踐工作坊和深入研究之旅(共計2年內(nèi)5次)。這些活動使我們得以匯聚來自中國、美國、東南亞和歐洲的120名跨學(xué)科學(xué)者、創(chuàng)客和行業(yè)合作伙伴,共同關(guān)注“制造”問題。我們的參與者背景涵蓋了人機交互、藝術(shù)、設(shè)計、工程、制造、科幻小說寫作和哲學(xué)領(lǐng)域。

在這些事件中,我們整理了數(shù)百小時的視頻和音頻素材,包括采訪、實地訪察、專題討論、實踐研討會和討論會議等。總共,我們進(jìn)行了超過150次正式訪談,與相關(guān)利益相關(guān)者進(jìn)行了交流,包括創(chuàng)客和制造者空間的成員和創(chuàng)始人、與制造有關(guān)的活動的組織者、工廠工人、業(yè)主和經(jīng)理、政府官員和決策者、設(shè)計公司和大型IT公司的員工,以及投身于制造業(yè)的藝術(shù)家和城市規(guī)劃者、企業(yè)家和投資者。正如民族志研究常見的做法,我們準(zhǔn)備了一系列訪談問題,并隨著實際情況的發(fā)展而擴展和修改這些問題,并識別出新的主題和問題。我們結(jié)合了話語分析[11]、情境分析和研究設(shè)計[5, 51]。雖然我們采訪了來自不同背景的人,但在本文中,我們側(cè)重于引用我們在深圳制造業(yè)領(lǐng)域以及與制造業(yè)交叉的全球創(chuàng)客界的一部分訪談內(nèi)容。由于許多被訪者是公眾人物,在公開場合發(fā)表講話時(例如在研討會、會議、創(chuàng)客嘉年華等),我們引用他們的真實姓名。我們對所有非正式交流和希望匿名的被訪者進(jìn)行了匿名化處理。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖三)

我們的研究團隊具有多種背景,包括交互設(shè)計、人機交互、文化人類學(xué)、中國研究、城市研究、哲學(xué)、創(chuàng)業(yè)精神和物理計算。這已被證明對深度參與制造和制造社會實踐非常有效。我們所有人都會講普通話(其中一人是母語使用者,另外兩人接受了超過5年的正式語言培訓(xùn))。我們的采訪既用英文進(jìn)行,也用中文進(jìn)行。所有正式采訪都經(jīng)過了專業(yè)的翻譯和轉(zhuǎn)錄。

深圳:從外包到山寨

深圳是一個年輕的城市;其城市景觀的建設(shè)僅追溯到30年前,當(dāng)一系列村莊集體開始被改造成世界[敏感詞]的制造業(yè)中心之一時,例如[14, 34]。這在一定程度上得益于政府實施了一項政策,將深圳宣布為特殊經(jīng)濟區(qū)(SEZ)[19, 30]。1979年,當(dāng)特區(qū)政策生效時,深圳的人口不到5萬,到2010年,它已經(jīng)演變成一個擁有超過1000萬人口的大都市1。

1我們無法在這里充分展現(xiàn)深圳歷史的復(fù)雜性,建議讀者查閱瑪麗安·奧唐奈、杜鵑、黃穎、何昭君、卡羅琳·卡蒂爾等人的著作[9, 14, 19, 34, 35, 50]。

深圳的增長與外包熱潮相吻合,并受到推動;引用盧特耶等人的話說,“這源自于20世紀(jì)80年代開始的美國信息技術(shù)行業(yè)的大規(guī)模重組”[30]。在此期間,美國和歐洲的公司將他們的制造設(shè)施轉(zhuǎn)移到所謂的發(fā)展中國家的低成本地區(qū)。深圳構(gòu)成了一個特別有吸引力的地點;作為一個特區(qū),外國公司的進(jìn)入門檻大大降低,享有一系列激勵措施,包括稅收減免、實惠的租金和旨在將科學(xué)與工業(yè)與貿(mào)易相結(jié)合的投資。工廠和制造業(yè)集群的外包徹底重塑了美國的高科技區(qū)域。因此,到了20世紀(jì)90年代,隨著“新經(jīng)濟”的興起,IT行業(yè)“不再由IBM等垂直整合的巨頭企業(yè)主導(dǎo),而是沿著計算機芯片、軟件、硬件磁盤驅(qū)動器和圖形卡等關(guān)鍵組件的專業(yè)供應(yīng)商的水平線來塑造”[30]。

隨著原先低成本裝配地點技術(shù)和組織技能的逐步升級,垂直重新整合的過程開始進(jìn)行。到了20世紀(jì)90年代后期,像宏碁、HTC、華碩和富士康這樣的臺灣ODM(原始設(shè)計制造)公司,代表其品牌客戶設(shè)計制造產(chǎn)品,開始在其自身擁有可觀的知識產(chǎn)權(quán)[30]。一個特別[敏感詞]的例子是ODM HTC推出了自己品牌的手機。這種轉(zhuǎn)變開始挑戰(zhàn)已建立的高科技經(jīng)濟體的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

隨著代工制造商規(guī)模的擴大,并開始主要為大型品牌提供服務(wù),一群企業(yè)家看到了在全球經(jīng)濟中建立自己的地位的機會。在深圳出現(xiàn)了一個密集的制造業(yè)網(wǎng)絡(luò),主要面向較不知名或沒有品牌的客戶,這些客戶訂單量較小,不是大公司所關(guān)注的對象。這種較為非正式的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)(在中國被稱為山寨)由一系列橫向連接的零部件生產(chǎn)商、交易商、設(shè)計解決方案公司、供應(yīng)商和裝配線組成。他們通過非正式的社交網(wǎng)絡(luò)和分享文化運作,這種文化與全球創(chuàng)客運動有很多共同之處(盡管主要動機是出于必要性,而不是反文化理念)。現(xiàn)在我們將更詳細(xì)地轉(zhuǎn)向這種當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)文化。

山寨

山寨一詞可譯為"mountain stronghold"或"mountain fortress",意味著一種非正式的、守法之外的傳統(tǒng)。這個詞在中國已經(jīng)使用了很長時間,并且最突出地出現(xiàn)在像《水滸傳》這樣的民間故事中,講述了108名叛逆者的冒險,他們藏在山中與當(dāng)權(quán)者作斗爭。在這個共同的敘事基礎(chǔ)上,杰弗里描述了山寨為“一群逃到山里,按照自己的規(guī)則行事的強盜。山寨有一種犯罪的元素,就像羅賓漢有點成為逃犯一樣。但實際上,這是關(guān)于自治、獨立和非常進(jìn)步的生存技術(shù)。”[26]。

學(xué)者們推測,這個詞在20世紀(jì)50年代首次用于制造業(yè),用來描述香港的家庭式小規(guī)模工廠,它們生產(chǎn)廉價、低質(zhì)量的家居用品,以“標(biāo)志著他們在官方經(jīng)濟秩序之外的地位”[19]。它們生產(chǎn)知名零售品牌如古馳和耐克的仿冒產(chǎn)品,并在不會購買昂貴[敏感詞]的市場上銷售。隨著電子制造業(yè)向深圳遷移,山寨制造的非正式網(wǎng)絡(luò)在手機上找到了一個完美的產(chǎn)品。山寨生產(chǎn)包括不僅包括[敏感詞]iPhone的山寨版本,還包括對手機設(shè)計和功能的新創(chuàng)作和創(chuàng)新(參見圖1)。

在中國,山寨設(shè)備主要面向低收入的農(nóng)民工群體,他們無法負(fù)擔(dān)更昂貴的品牌產(chǎn)品。山寨手機在全球市場上也很有影響力,主要針對印度、非洲和拉丁美洲等低收入群體 [20, 48]。隨著山寨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟,我們開始看到一些知名品牌手機的發(fā)展。以小米為例,它是一款價格實惠、設(shè)計時尚、采用了精密品牌營銷技巧的智能手機。雖然小米是通過利用山寨產(chǎn)業(yè)而成長起來的,但它很少被人們所聯(lián)想到與山寨產(chǎn)業(yè)有關(guān)。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖四)

圖1. 四款山寨手機示例(從左至右):蘋果形狀的手機、兒童玩具和中國酒類品牌形狀的手機、同時作為手電筒和收音機的手機。照片由作者拍攝,時間為2012年至2014年。

相反,它已被廣泛接受,成為許多中國人引以為豪的國民手機品牌。

雖然一些人將山寨產(chǎn)品與盜竊和低質(zhì)量貨物聯(lián)系在一起[48],有越來越多的人認(rèn)為山寨是中國草根創(chuàng)造力的一個典范,采用了開放源代碼的制造方式。其中一位堅定支持者是黃金蔻(Bunnie Huang),他在2003年黑客入侵Xbox時贏得了廣泛認(rèn)可。黃金蔻在一系列博客帖子中詳細(xì)描述了山寨的運作方式,稱其為一種獨特的“創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)”,在很大程度上沒有受到西方影響,這要歸功于政治、語言和文化上的孤立狀態(tài)[21]。黃金蔻指出了一種高效的制造生態(tài)系統(tǒng),其基于開放共享的原則,與更為熟悉的開放共享文化不同,但又相輔相成。

山寨既不是簡單的反體制文化,也不是親體制文化。作為一個數(shù)十億美元的行業(yè),它深深扎根于當(dāng)代資本主義生產(chǎn)模式之中。與此同時,由于其起源和持續(xù)實踐涉及盜版和開放共享,山寨挑戰(zhàn)了技術(shù)創(chuàng)新與專利、公司研發(fā)工具、儀器和價值體系之間的固有聯(lián)系。正如杰弗里和紹文·巴茲爾(Jeffrey and Shaowen Bardzell)所主張的,對批判設(shè)計和肯定性設(shè)計、抵抗文化和資本主義文化之間的嚴(yán)格界定的分析往往過于簡化了。

山寨生產(chǎn)者非常敏銳地意識到全球市場經(jīng)濟,并已經(jīng)發(fā)展出精明而狡猾的策略來談判、顛覆、批評、諷刺和從中獲利[19]。例如,早期和價格實惠的山寨智能手機版本是為那些買不起市面上昂貴品牌手機的客戶群設(shè)計的。山寨打破了決定新市場、顧客以及科技業(yè)務(wù)運作方式的既定格局。換句話說,在批判性和反思性設(shè)計實踐中關(guān)注的問題,比如“被動性”、“強化現(xiàn)狀”、“選擇的幻覺”[4],在山寨生產(chǎn)中與概念設(shè)計中一樣重要。特別諷刺的是,在西方,開放硬件的黑客行為被視為未來創(chuàng)新的推動力,而山寨的開放制造機制卻經(jīng)常因其缺乏國際版權(quán)法等原則和規(guī)范而遭到指責(zé),認(rèn)為這阻礙了中國的現(xiàn)代化道路[19]。接下來的部分中,我們將更詳細(xì)地描述山寨開放生產(chǎn)的特殊之處。

開放式制造: 工板和工模

在深圳調(diào)研期間,我們遇到并采訪了許多參與山寨生產(chǎn)的不同角色,包括零部件生產(chǎn)商、供應(yīng)商、交易商、裝配廠以及設(shè)計解決方案公司。我們發(fā)現(xiàn)山寨的一個一貫要素是所謂的“公版”,在中文中稱為“公板”(gongban);這些是為終端消費電子產(chǎn)品以及工業(yè)應(yīng)用設(shè)計的成品板。公板通常由獨立的設(shè)計公司生產(chǎn),它們連接零部件生產(chǎn)商(例如芯片制造商)和將不同部件裝配成手機、平板電腦、智能手表、醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品的工廠。

在我們的研究中,我們密切關(guān)注了該地區(qū)[敏感詞]的一個分銷商以及他們內(nèi)部的設(shè)計公司的流程,該設(shè)計公司每年生產(chǎn)約130個公板。這家設(shè)計公司不出售這些參考板,而是免費提供給潛在客戶,同時附上制作該板所需的零部件清單和設(shè)計原理圖。該公司通過銷售用于制作這些板的零部件來賺錢。因此,他們有興趣支持盡可能多的公司,以推出與他們的板兼容的創(chuàng)意“外殼”和“外觀”(在中文中稱為公模)。然后,他們的客戶可以直接采用自己喜歡的公板,或者在其基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。這些板的設(shè)計使得同一塊板可以用于制作許多不同款式的產(chǎn)品:例如,一塊板可以制作許多不同款式的智能手表或手機。自2010年以來,在 Pebble 手表或 Apple Watch 登上新聞頭條之前,深圳有30多家公司基于這種開放生產(chǎn)機制在發(fā)貨他們自己的智能手表(見圖2)。

公板的功能類似于開源硬件平臺 Arduino 的高級版本,但不同之處在于它構(gòu)成了通向制造業(yè)的橋梁。“我們在深圳稱之為山寨。這是一種大規(guī)模生產(chǎn)的藝術(shù)作品,”前述分銷商設(shè)計公司的負(fù)責(zé)人 Larry Ma(匿名)解釋道。對于Larry Ma來說,毫無疑問,山寨與簡單的抄襲是不同的。“首先,山寨需要創(chuàng)造力:只有一個反應(yīng)迅速、對行業(yè)鏈了如指掌的人才能做到這一點。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖五)

圖2. 中國深圳的智能手表工板(公開板)和工模(公開殼)。照片由作者于2014年4月拍攝。

山寨制造商們正在問自己普通人下一步需要什么......非常重要的是,你對上游和下游產(chǎn)業(yè)鏈非常熟悉。這其中蘊含一種渴望。這三個元素共同使其成為一項藝術(shù)品......這是關(guān)于對未來的渴望。”

Larry Ma的研發(fā)部門是山寨生態(tài)系統(tǒng)中許多公司實體之一,多年來已經(jīng)發(fā)展成為實力雄厚的企業(yè)。這種增長是在傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)制度之外實現(xiàn)的,利用了根植于開放參考板的開放制造生態(tài)系統(tǒng),以及一個共享物料清單(列出了制造特定設(shè)備所需的所有材料的清單,蘋果這樣的公司嚴(yán)格保密)的文化。這種生產(chǎn)的開放文化使得全志和瑞芯微等本地芯片制造商能夠與英特爾等國際知名公司競爭。在這個制造過程的核心是他們所描述的“渴望”驅(qū)動的市場速度。在山寨生態(tài)系統(tǒng)中,構(gòu)思、原型設(shè)計和設(shè)計伴隨著制造過程一起進(jìn)行。產(chǎn)品的設(shè)計與快速變化的市場需求相關(guān)。與其花費數(shù)月甚至數(shù)年來思考下一個熱門產(chǎn)品,山寨是基于現(xiàn)有平臺和流程進(jìn)行迭代。這樣,山寨以驚人的速度將新產(chǎn)品推向市場。在深圳,手機從概念設(shè)計到投入生產(chǎn)只需29天。產(chǎn)品直接通過向市場投放數(shù)千臺小批量產(chǎn)品來進(jìn)行市場測試。如果有需求并且銷售迅速,就會生產(chǎn)更多。承諾永遠(yuǎn)不從零開始構(gòu)建(這是開源社區(qū)所倡導(dǎo)的做法)。原型設(shè)計和消費者測試迅速進(jìn)行,并與制造迭代過程同時進(jìn)行,而不是事先進(jìn)行(這是西方設(shè)計模式中常見的做法)。

這種特定的社會動態(tài)對制造流程至關(guān)重要。個人和商業(yè)生活融為一體,關(guān)于投資、發(fā)布日期和合作伙伴的重要決策通常在非正式的晚餐聚會和周末聚會中達(dá)成。這些社交關(guān)系對于在深圳開展業(yè)務(wù)至關(guān)重要,正如我們在接下來的部分中將詳細(xì)討論的那樣。我們的許多交流對象將自己視為屬于一個基層社區(qū),并堅稱正是深圳開放的制造文化的相互支持促成了他們的競爭優(yōu)勢。

在深圳發(fā)展

深圳的人口主要來自外地,超過95%的城市人口是外來移民。深圳的科技行業(yè)起初是由兩股潮流交匯而成的。[敏感詞]股潮流是來自臺灣的科技企業(yè)家,他們參與了早期的芯片產(chǎn)業(yè),并希望利用中國的經(jīng)濟開放和特區(qū)的初步實驗。這股資本的流入促進(jìn)了大規(guī)模的內(nèi)地人口流動,解放了命令經(jīng)濟的控制,涌入沿海城市尋找工作。這種動態(tài)至今仍然存在。2014年夏天,富士康被報道招募10萬名工人來生產(chǎn)iPhone 6。

數(shù)十萬外來務(wù)工人員每年前往深圳謀求就業(yè),不僅是為了更好的收入,更是為了追求不同的未來,通常遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)和家人,通過匯款來支持家庭。盡管有廣泛報道稱深圳存在血汗工廠的問題,但我們在研究中遇到的許多人都把深圳宣傳為充滿機遇的地方,一個夢想之城,一個“你可以在中國取得成功的地方”。比如,蘇維奧萊特(Violet Su)從一份兼職工作逐漸晉升為Seeed Studio2的CEO的個人助理,“深圳是一個好地方,”她說,“如果你去別的城市,人們會把你當(dāng)成外來者。但在這里,每個人都?xì)w屬這里。就像每個人都是在這里出生的一樣。當(dāng)我[敏感詞]次來深圳時,我真的很喜歡公交車上的一個城市口號:‘來深圳,你就是本地人。’”

2 Seeed Studio 是一家中國硬件促進(jìn)者,銷售開放式硬件產(chǎn)品和教育工具包,并將創(chuàng)客與深圳的制造生態(tài)系統(tǒng)聯(lián)系起來。 www.seeedstudio.com

許多進(jìn)入山寨生態(tài)系統(tǒng)的人并非來自特權(quán)的社會經(jīng)濟背景。比如,匿名的葉王(Ye Wang)是一家山寨平板電腦公司的經(jīng)理。王是少數(shù)幾個“取得成功”的人之一。他的公司每年的營業(yè)額達(dá)到數(shù)百萬美元,將平板電腦運往南美、東歐、俄羅斯和美國。王最初是在一位在中國汽車制造商比亞迪(Build Your Dream)工作的親戚的敦促下來到深圳的,并且得到了一項企業(yè)獎學(xué)金資助他的大學(xué)教育。大學(xué)畢業(yè)后,王進(jìn)入了他所謂的“山寨社區(qū)”。他通過領(lǐng)導(dǎo)一個開發(fā)團隊,生產(chǎn)出了蘋果iPad的首批仿冒版本,使自己聲名鵲起。這款稍作改動的本土化平板電腦在蘋果正式在美國發(fā)布iPad之前就進(jìn)入了中國市場。這并沒有逃脫山寨生態(tài)系統(tǒng)中的大佬們的注意。王解釋了一旦贏得信任并闖出名堂后,很容易找到愿意自由分享資源的合作伙伴:“深圳就是這樣運作的。你可以把它看作是眾籌。它與通過在線社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的眾籌工作方式不同……你必須牢固地立足于該行業(yè),獲得認(rèn)可,有良好的個性……整個產(chǎn)業(yè)鏈的每個人都會免費提供給你材料,只有當(dāng)你銷售了產(chǎn)品,你才支付賬單[進(jìn)行償還]。”

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖六)

王在這里描述了一個重要的資金機制,使那些缺乏財力的人能夠從更大的山寨網(wǎng)絡(luò)中獲得支持。人們通過參加非正式的面對面聚會(如晚餐、午餐,在制造現(xiàn)場)和通過移動社交媒體平臺,比如微信(www.wechat.cn),成為這個社交網(wǎng)絡(luò)的一部分。許多線下活動發(fā)生在酒席上,KTV酒吧和按摩店,這些場所主要由男性顧客光顧(這些都反映了山寨文化中存在的強烈性別等級制度)。山寨人認(rèn)為自己勤奮努力,致力于提高生活水平和賺錢。許多人認(rèn)為深圳獨特的創(chuàng)業(yè)機會: "中國沒有其他地方能比得上深圳。在這里你會找到很多機會,你可以做自己,實現(xiàn)你的夢想,你可以創(chuàng)造自己的故事。"

山寨生產(chǎn)之所以快速靈活,很大程度上是因為這種獨特的社會結(jié)構(gòu),通過這種結(jié)構(gòu),關(guān)于新產(chǎn)品、設(shè)計和定價的決策是協(xié)作完成的。這個過程要求人們“24/7”都得參與進(jìn)來。每一次個人互動,無論是線下還是線上,都是為了促進(jìn)集體目標(biāo)的實現(xiàn):拓展和傳播商機,發(fā)現(xiàn)利基市場,并提煉出新的機制以產(chǎn)生額外的銷售。在這種意義上,山寨生產(chǎn)文化與硅谷并沒有太大不同,都具有男性主導(dǎo)的管理和創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、努力工作的職業(yè)道德和同行壓力,所有這一切都形成了一個緊密團結(jié)的非正式社交和信息分享的社區(qū)[41]。

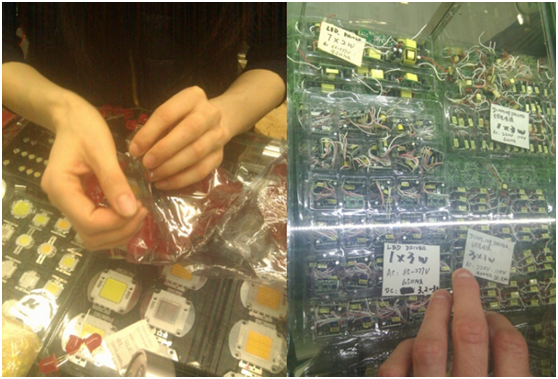

深圳制造商

在過去幾年里,深圳開始吸引了另一波移民,包括科技創(chuàng)業(yè)者、黑客、創(chuàng)客、極客和藝術(shù)家等流動精英,他們被城市豐富的材料資源和生產(chǎn)流程所吸引。對許多新來者而言,深圳的[敏感詞]站就是華強北市場,這是一個15乘15個城市街區(qū)大小的區(qū)域,充斥著大型百貨商店建筑(見圖3)。每個商場都包含了幾層樓的攤位迷宮,這些商場專門經(jīng)營從基本元件如LED、電阻、按鈕、電容、電線和電路板到產(chǎn)品如筆記本電腦、手機、安全攝像頭等的各種商品。對于創(chuàng)客們來說,這些市場提供了工具、零部件和專業(yè)知識的即時獲取。來自Dangerous Prototypes公司,一家銷售開放式硬件套件的公司的伊恩·萊斯納特描述了華強北和整個深圳的吸引力。

"深圳的美妙之處在于我們既有橫向整合又有縱向整合。在華強北,你可以購買零部件。再往外走一點,人們銷售電路板。再往外走一點,就有人開始制造產(chǎn)品并將零部件連接到電路板上。所以你實際上可以讓某樣?xùn)|西被建造出來。再往外走一點,就有人制作產(chǎn)品外殼。再往外走一點,有車庫配備大型打印機,可以為你的產(chǎn)品制作標(biāo)簽,再往外走一點,他們可以將產(chǎn)品回收再利用。所以你可以制造一些東西,完全設(shè)計它,讓它被生產(chǎn)出來,銷售它,然后將其分解成組件并將它們再次回收到市場中心。你擁有所有的技能和所有能夠做到這一點的人,他們都聚集在這里。這才是深圳真正具有吸引力的地方。"

“居住在深圳就像生活在一個巨大的科技工坊中”,這是3D打印機Makerbot的聯(lián)合創(chuàng)始人扎克·史密斯(Zach Smith)的感慨。史密斯最初來到深圳是因為Makerbot與當(dāng)?shù)刂圃炱髽I(yè)展開合作。自那時起,他在這座城市度過了許多年,并學(xué)會了適應(yīng)他所稱的“深圳本土設(shè)計語言”。史密斯解釋道:“如果你來到深圳,你將不得不將你的美國設(shè)計語言翻譯過來。如果你在這里,你可以開始學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)氐脑O(shè)計語言,并在自己的設(shè)計中加以運用……這有助于你設(shè)計出更易于制造的產(chǎn)品,因為你不需要替換大量部件……這里的人們可以按照本地方式構(gòu)建他們的設(shè)計。當(dāng)你去見制造商時,你會了解他們的設(shè)計流程,他們希望如何構(gòu)建產(chǎn)品,或者他們有能力構(gòu)建什么。這改變了你的設(shè)計方式,因為作為設(shè)計師,如果你是一個優(yōu)秀的設(shè)計師,你會嘗試適應(yīng)這些技術(shù),而不是讓技術(shù)來適應(yīng)你。”

華強北市場(左上至右下):USB閃存盤塑料玩偶形狀、一堆電線、各種各樣的磁鐵、俯視百貨大樓。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖七)

史密斯在這里所描述的是我們采訪的許多創(chuàng)客所經(jīng)歷的事情;通過與工廠、工程流程、設(shè)備和材料的互動,不斷改進(jìn)他們的設(shè)計。制造商和創(chuàng)客共同合作進(jìn)行原型制作、材料和功能測試,并持續(xù)修改產(chǎn)品外殼的形狀、PCB設(shè)計(印刷電路板)等各個方面。他們一起反復(fù)推敲并塑造最終產(chǎn)品的設(shè)計,這個過程通常需要數(shù)月時間,經(jīng)常是每周都要進(jìn)行頻繁的會議。比如,創(chuàng)客企業(yè)家阿曼達(dá)·威廉姆斯(Amanda Williams),她是活躍在該領(lǐng)域中為數(shù)不多的女性之一。在設(shè)計交互式燈具的過程中,她與深圳的幾家不同制造單位密切合作。威廉姆斯對這些合作的反思如下:“有時你會從一個工廠那里得知這不行、那不行,或者你不能用這個尺寸,因為你需要一定的壁厚度,或者這種材料會斷……與工廠合作,我們了解如何修改我們的設(shè)計,以便更好地進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。”

在深圳工作的創(chuàng)客們與硬件設(shè)計中心的觸感更加接近。當(dāng)他們在制造環(huán)境中融入而非疏遠(yuǎn)的情況下塑造他們的愿景時,他們的設(shè)計變得更加貼近硬件的物質(zhì)特性,通過對按鈕大小或旋鈕手感的身體反應(yīng)來調(diào)整他們的愿景,正如Ian Lesnet所闡述的:“當(dāng)你設(shè)計電子產(chǎn)品時,這不僅僅是一個工程問題,它是一個設(shè)計過程。能夠走進(jìn)華強北,觸摸按鈕,按下它們,感受并說‘哦,這個按鈕手感松軟,那個按鈕手感堅實’。做出選擇。握住物品。獲取這種知識,這是你無法坐在世界其他地方的電腦前得到的。(見圖4)”許多人都同意這種隱性的融入式學(xué)習(xí)已經(jīng)成為他們設(shè)計過程的核心,并且這是他們只有在抵達(dá)深圳后才學(xué)到的東西。“在學(xué)校里,他們根本不教你DFM,即設(shè)計用于制造。Antonio Belmontes來自Helios Bikes說,“工廠幫助我們將想法轉(zhuǎn)化為適合制造的設(shè)計。他們還幫助你節(jié)省金錢。尤其是當(dāng)你在設(shè)計過程中與他們接觸時。”

華強北的圖4:創(chuàng)客們對不同的元件有所“感觸”。照片由[敏感詞]作者于2013年拍攝。

吸引科技創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)客和設(shè)計師前往深圳的是,構(gòu)思、設(shè)計、市場測試和工業(yè)生產(chǎn)等階段在一個迭代過程中共同發(fā)展(與將構(gòu)思和原型制作視為先行階段然后指導(dǎo)執(zhí)行過程的設(shè)計實踐形成對比)。由此形成了一種觸覺和深度體驗的設(shè)計實踐,需要與材料和許多人描述為高度專業(yè)化的當(dāng)?shù)丶寄芗嗑o密聯(lián)系。曾任施樂帕克(Xerox Park)主任的約翰·西利·布朗(John Seely Brown)在訪問深圳時,通過談?wù)撾[性和顯性知識反思了這個過程。“你真正所做的”,他談?wù)撋钲诘挠布a(chǎn)時說,“是在你的工具和你所從事的材料之間調(diào)節(jié)一場對某種最終結(jié)果的談話。而你正在監(jiān)督這種獨特的舞蹈。”

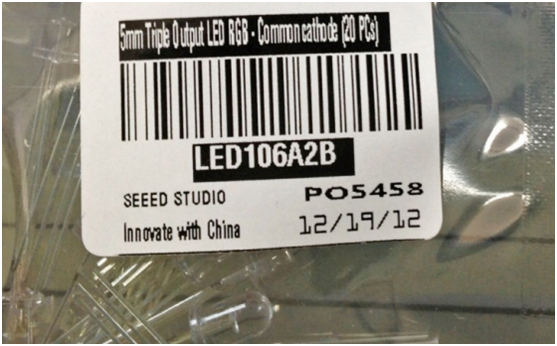

Seeed 工作室與 2014 深圳創(chuàng)客節(jié)

深圳當(dāng)前所見到的大部分創(chuàng)客企業(yè)活動的背后,都可以追溯到深圳市硬件服務(wù)商Seeed Studio的早期努力。Seeed Studio在2008年由當(dāng)時年僅26歲的潘浩創(chuàng)立,迅速從一家只有兩個人的初創(chuàng)公司成長為一家成功企業(yè),如今每年營業(yè)額超過1000萬美元,擁有超過200名員工。Seeed Studio銷售硬件套件、微控制器平臺和定制印刷電路板給創(chuàng)客,同時提供高度個性化的服務(wù)。Seeed Studio的核心業(yè)務(wù)之一是通過識別潘浩所稱的“痛點”——即企業(yè)缺乏擴大規(guī)模的知識的轉(zhuǎn)折時刻,幫助創(chuàng)客初創(chuàng)企業(yè)從想法走向大規(guī)模生產(chǎn)。Seeed Studio的產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)獲得了聲譽,并可以在線購買,在創(chuàng)客專用平臺上購買,也可以在美國的主流零售商處購買。2012年,當(dāng)HAXLR8R作為深圳首批硬件孵化器項目之一開啟大門時,正是在Seeed Studio的幫助下,并且在其辦公室內(nèi)啟動的。

圖5:“與中國創(chuàng)新”,由Seeed Studio制作的產(chǎn)品標(biāo)簽

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖八)

潘浩已經(jīng)成為中國創(chuàng)客圈中有影響力的聲音,急切地想要證明“中國制造”不僅僅意味著模仿和廉價勞動力。當(dāng)進(jìn)入Seeed Studio的辦公室時,[敏感詞]眼看到的是寫在一面大型壁畫墻上的標(biāo)語“與中國創(chuàng)新”。這個標(biāo)語是對“中國制造”品牌的雙關(guān),也是裝飾在Seeed Studio產(chǎn)品上的標(biāo)簽(見圖5)。潘浩回憶道:“2010年我去美國時,那里的人們認(rèn)識我們,喜歡我們的產(chǎn)品,但沒有人愿意相信我們是一家中國公司,沒有人曾想過酷炫創(chuàng)新的產(chǎn)品會來自中國。因此,從那時起,我們就在我們的產(chǎn)品標(biāo)簽上使用‘與中國創(chuàng)新’,以證明中國制造可以意味著‘合作’和創(chuàng)新,而不僅僅是廉價勞動力和低質(zhì)量。”

“與中國創(chuàng)新”也是中國首次舉辦的特色創(chuàng)客嘉年華的口號,該活動于2014年4月舉辦,由Seeed Studio組織和主辦。這次創(chuàng)客嘉年華對Seeed Studio來說是一個展示中國在創(chuàng)造和制造領(lǐng)域的愿景的[敏感詞]時機。參加創(chuàng)客嘉年華的人都是創(chuàng)客社區(qū)中知名的人物,其中包括《MAKE》雜志的創(chuàng)始人戴爾·道賽蒂(Dale Dougherty)、著有《Makers》一書的克里斯·安德森(Chris Anderson)、Arduino的聯(lián)合創(chuàng)始人湯姆·艾戈(Tom Igoe)、被譽為“英特爾創(chuàng)客大使”的杰伊·梅利肯(Jay Melican)、來自BioCurious的Eri Gentry、以及富士康的Vincent Tong和Jack Lin等人。

在深圳創(chuàng)客嘉年華上舉行的講座和演示活動之間,分別有兩場主題演講:被許多人認(rèn)為是美國創(chuàng)客運動的創(chuàng)始人的戴爾·道賽蒂發(fā)表了開幕演講,而富士康的Vincent Tong和Jack Lin(林志聰)則進(jìn)行了閉幕講話。道賽蒂在他的演講中著重談到創(chuàng)造力存在于創(chuàng)作某一物品中,強調(diào)了業(yè)余創(chuàng)造和修補文化在最初開發(fā)[敏感詞]臺蘋果電腦時的作用,并描述創(chuàng)作為一次不確定結(jié)果的冒險。另一方面,湯姆和林討論了在擴大規(guī)模時所面臨的機遇和挑戰(zhàn),從制作一個物品到制作成千上萬甚至數(shù)百萬個物品。道賽蒂強調(diào)了修補和玩耍的過程,而湯姆和林則著重討論了設(shè)計在專業(yè)化制造過程中的作用,或者像林所說的那樣:“制作一個物品的過程與持續(xù)生產(chǎn)大不相同。它需要跨學(xué)科的工作。硬件與互聯(lián)網(wǎng)不同。你需要從一開始就考慮設(shè)計。設(shè)計貫穿制造全過程,包括差異化、定制化、標(biāo)準(zhǔn)化……你還需要為未來的制造進(jìn)行設(shè)計,在設(shè)計過程的開始階段就要考慮到下一步的組裝。”

深圳創(chuàng)客嘉年華是道賽蒂首次訪問中國。在我們采訪道賽蒂時,他對美國和中國在創(chuàng)客領(lǐng)域的差異進(jìn)行了反思。“這是一個不確定的問題,‘我該如何把這個制作出來?’”他說道,談及許多業(yè)余和專業(yè)創(chuàng)客在美國面臨的困難,“我應(yīng)該去哪里找零件?”他進(jìn)一步解釋說,創(chuàng)客空間解決了部分問題,但擴大規(guī)模幾乎是不可能的:“他們并沒有必要的背景、技能或知識來制作。甚至,‘到底應(yīng)該制作什么,或者干脆不制作?’的問題也存在。”道賽蒂在這里反駁了那些過分樂觀的敘事,認(rèn)為創(chuàng)客運動會輕易帶回“美國制造”的品牌。他說:“我認(rèn)為這是一個信息問題,你可能會發(fā)現(xiàn)當(dāng)你在這里制造產(chǎn)品時,你應(yīng)該在設(shè)計時考慮得更多。”

在深圳,設(shè)計與制造并不只是山寨產(chǎn)品特有的,參與這一過程的人都很清楚。例如,通過幾次訪問一家大型代工廠(匿名),甚至像蘋果這樣的公司,他們的設(shè)計師和工程師(就像創(chuàng)客企業(yè)家一樣)與工廠的設(shè)計師和工程師并肩工作,直到產(chǎn)品最后確定發(fā)布之前一直在不斷迭代。這與人們普遍認(rèn)為的蘋果是外包給代工廠廉價勞動力的創(chuàng)造者形成鮮明對比。

討論

“蘋果電腦就是一個很好的例子。設(shè)計于加利福尼亞,制造于深圳。我們以設(shè)計為傲,因此不必親自進(jìn)行其他工作。還記得“無紙化辦公”嗎?所有東西只需要在電腦上設(shè)計然后制造即可。這幾乎讓我們覺得不再需要把那些骯臟的世界靠近我們。它們可以在中國進(jìn)行……但實物產(chǎn)品有直觀地與我們對話的特性,這是我們不能僅僅通過電腦屏幕分析得到的。這就對“這里設(shè)計、那里制造”的分工模式提出了質(zhì)疑。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖九)

(戴爾·道格蒂,2014年4月對作者的采訪)

本文旨在質(zhì)疑關(guān)于技術(shù)生產(chǎn)的一種普遍神話,即設(shè)計與道格蒂在此稱之為“骯臟世界”的制造業(yè)相分離。本文通過聚焦深圳過去30年來發(fā)展起來的開放生產(chǎn)和設(shè)計文化,來質(zhì)疑這一觀點。更具體地說,我們的研究集中在如何山寨產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)是如何在外包和政府政策的影響下,與向外國投資開放的過程同步發(fā)展的。”

在這樣做的過程中,我們的工作挑戰(zhàn)了一些關(guān)于制造及其參與的普遍言論和實踐,然而,與參與性設(shè)計(即使是隱含的)的親密聯(lián)系也隨之產(chǎn)生了挑戰(zhàn)。參與式設(shè)計早期努力的核心內(nèi)容,以及廣義計算機臨界學(xué)術(shù)研究的關(guān)鍵點,在于強調(diào)用戶,并希望賦予那些在技術(shù)生產(chǎn)中發(fā)言權(quán)較少的人更多的權(quán)力。創(chuàng)客運動中的知名人物已將這種對個體賦權(quán)的呼聲轉(zhuǎn)化為強大的商業(yè)策略,例如[1]。許多創(chuàng)客套件和智能設(shè)備被宣傳為具有教育意義,因為它們培訓(xùn)其消費者自己成為生產(chǎn)者。如今,許多數(shù)字制造工具和開放硬件平臺的用戶確實在生產(chǎn)各種豐富多樣的軟件代碼、電子原理圖、3D設(shè)計等。許多這些用戶致力于開源文化和精神,也自由地分享他們的設(shè)計貢獻(xiàn)。在這個意義上,創(chuàng)客產(chǎn)品的功能很像Facebook等社交媒體應(yīng)用或Second Life等虛擬世界,產(chǎn)品的價值在很大程度上取決于人們用它“創(chuàng)造”的東西[8]。雖然這無疑擴大了在技術(shù)設(shè)計中的“參與者”范圍和數(shù)量,但它也受到對“共享經(jīng)濟”的日益批評,其中“用戶、粉絲和觀眾的勞動被企業(yè)利用”[45]。

此外,數(shù)字制造工具(如3D打印機或數(shù)控銑床)的設(shè)想是使更廣泛的受眾參與到制造過程中,然而這往往使設(shè)計師與我們在本文中描述的以制造為中心的設(shè)計過程中所必需的默許知識保持一定的距離。雖然數(shù)字制造工具為設(shè)計工作室提供了快速原型制作的技術(shù),但它們并未讓人參與到規(guī)模化制造中的現(xiàn)場和體驗過程中。從我們對深圳的參與中變得越來越清晰的是,要重復(fù)道爾蒂所說的觀點,“物理事物具有直觀地與我們對話的特性,這是我們無論如何都不能僅僅通過電腦屏幕分析得到的”。因此,盡管強調(diào)回歸動手制作的宣傳普遍存在(“每個人都是創(chuàng)客”),但旨在讓設(shè)計師參與硬件生產(chǎn)的許多軟件應(yīng)用程序都是圍繞著創(chuàng)建生產(chǎn)的抽象表示而定位的[17]。這將設(shè)計師和創(chuàng)客與生產(chǎn)的嵌入和體驗實踐以及本文所記錄的生產(chǎn)文化中所必不可少的默許知識分開。我們的目標(biāo)是挑戰(zhàn)一個神話般的技術(shù)創(chuàng)新結(jié)構(gòu),在這個結(jié)構(gòu)中,設(shè)計的“創(chuàng)造性”工作備受強調(diào),而制造的工作則保持在一定的距離之外。簡言之,我們同班農(nóng)和恩所主張的一樣,支持設(shè)計人類學(xué)傳統(tǒng),認(rèn)為應(yīng)該更直接地將“從對物質(zhì)文化的理解中獲得的見解”納入到參與式設(shè)計的實踐中[3]。一個嚴(yán)格的參與式設(shè)計實踐不僅包括對用戶社會背景的深入了解,還包括對當(dāng)代生產(chǎn)的物質(zhì)和社會條件的深入了解。

制造型企業(yè)家來到深圳將智能和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的構(gòu)想轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,與生產(chǎn)的嵌入式和觸覺過程交匯在一起。事實上,正是對生產(chǎn)過程和材料的親密接觸使這座城市對制造者如此誘人。正如本文所展示的,吸引制造者來到深圳的不僅僅是獲取工具和機器的便利,而是一種特殊的設(shè)計過程;原型設(shè)計與制造過程緊密相連,而不是在其之前;通過與機器、材料、零部件和工具的日常互動,測試和設(shè)計不斷發(fā)展。從電子市場和工匠車間到裝配線和設(shè)計解決方案公司,深圳讓科技設(shè)計師沉浸在一種與材料觸感和具體制造過程相關(guān)的原型設(shè)計模式中。我們采訪的許多人都認(rèn)為,“親身經(jīng)歷其中”對于學(xué)習(xí)、理解和與他們認(rèn)為是開放、非正式且高度專業(yè)化的設(shè)計實踐密切相關(guān)。

本文的目標(biāo)是通過審視深圳的重塑來批判性地解構(gòu)當(dāng)代制造者話語。在這樣做的過程中,我們對將深圳想象為“硬件的硅谷”提出了質(zhì)疑,這一想象是由硬件孵化器和企業(yè)對該地區(qū)的推廣活動所推動的。這些往往是線性的進(jìn)步故事,假定深圳正在“趕上”硅谷等創(chuàng)新中心,往往忽略了本文描述的該地區(qū)生產(chǎn)過程的復(fù)雜性;從其外包和盜版的歷史到當(dāng)代山寨生產(chǎn)的全球規(guī)模。我們已經(jīng)表明,創(chuàng)新、設(shè)計和生產(chǎn)必然是與特定的技術(shù)、經(jīng)濟和社會發(fā)展歷史密切相關(guān)的,并在這一點上,本文響應(yīng)了將設(shè)計[9, 23, 25, 46]置于工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的呼吁。批判計算領(lǐng)域長期以來一直呼吁研究人員和設(shè)計師反思“我們無意識地建立在技術(shù)中的價值觀、態(tài)度和世界觀”,以及“被無意識但系統(tǒng)地忽視的價值觀、實踐和經(jīng)驗”[42]。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖十)

顯然,這遠(yuǎn)不止是普通用戶和設(shè)計者之間的關(guān)系。我們在設(shè)計中有意或無意地構(gòu)建了怎樣的價值觀、規(guī)范和態(tài)度,不僅體現(xiàn)在我們的設(shè)計中,也體現(xiàn)在我們的批判理論和實踐中?如果我們認(rèn)真對待多樣化和分布式的生產(chǎn)文化,會開啟怎樣的新可能性?在“制造者”對工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行改造時,誰被視為合法參與者?隨著制造者將聯(lián)網(wǎng)物品的構(gòu)想轉(zhuǎn)化為大規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)品,哪些專業(yè)知識和工作被渲染成看不見的?這些問題讓人想起早期參與式設(shè)計理論家的核心關(guān)注點:對生產(chǎn)、勞動和制造現(xiàn)場的深度參與。

致謝

我們要感謝所有為這項研究做出貢獻(xiàn)的人,特別是在Seeed Studio、Chaihuo 柴火、DFRobot和XinCheJian 新車間的工作人員,以及所有與我們分享他們時間和見解的制造者、企業(yè)家和山寨生產(chǎn)者。這項研究部分資助來自美國國家科學(xué)基金會(獎勵編號#1321065)、利伯塔爾-羅格爾中國研究中心以及英特爾社交計算科技中心。

參考文獻(xiàn)

1.安德森(Anderson,C.). 2012. 《制造者:新工業(yè)革命》。紐約皇冠出版集團。

2.Ames, M., Bardzell, J., Bardzell, S., Lindtner, S., Mellis, D. 和 Rosner, D. 制造文化:授權(quán)、參與和民主 - 是或不是?在CHI'14會議上的研討會中,ACM出版社(2014年)。 安德森(Anderson,C.)《制造者:新工業(yè)革命》。Random House出版,2012年。

3.班農(nóng)(Bannon,L.)和埃恩(Ehn,P.). 2012. 《參與式設(shè)計中的設(shè)計問題》。收錄于:J. Simonsen和T. Robertson編《參與式設(shè)計手冊》,第37-63頁。

4.巴德澤爾(Bardzell,J.)和巴德澤爾(Bardzell,S.). 2013. 《關(guān)于“批判”設(shè)計的重要性》。ACM人機交互計算系統(tǒng)大會CHI 2013(法國巴黎),第3297-3306頁。

5.巴德澤爾(Bardzell,J.),巴德澤爾(Bardzell,S.)和漢森(Hansen,L.K.). 2015. 《不謙虛的提案:通過設(shè)計和知識進(jìn)行研究》。ACM人機交互計算系統(tǒng)大會CHI'15(韓國首爾)論文集。

6.貝克(Beck,E.). 2002. 《政治意義上的參與:光參與還不夠》。《北歐信息系統(tǒng)雜志》,14 (1),第77-92頁。

7.伯德克(B?dker,S.). 1996. 《創(chuàng)造參與條件 - 系統(tǒng)開發(fā)中的沖突與資源》。《人機交互》,(11:3),第215-236頁。

8.博爾斯托夫(Boellstorff,T.). 2008. 《第二人生的成長:一位人類學(xué)家探索虛擬人類》。普林斯頓大學(xué)出版社。

9.卡地爾(Cartier,C.). 2002. 《改革時期中國城市的跨國城市主義:深圳景觀》。《城市研究》,39:1513-1532。

10.陳(Chan,A.). 《網(wǎng)絡(luò)外圍:技術(shù)未來與數(shù)字普遍主義神話》。麻省理工學(xué)院出版社(2014年)。

11.克拉克(Clarke, A.)2005年,《情境分析:后現(xiàn)代轉(zhuǎn)向后的扎根理論》,SAGE出版社。

12.杜里什(Dourish, P.)2001年,《行動發(fā)生的地方:具身交互的基礎(chǔ)》,麻省理工學(xué)院出版社。

13.杜里什(Dourish, P.)和梅因沃靈(Mainwaring, S.D.),“普適計算的殖民沖動”,收錄于UbiComp'12會議論文集,Springer出版社(2012年),133-142頁。

14.杜軍(Du, J.)《深圳:一個新中國城市的城市神話》,《建筑教育雜志》,第63卷,第2期,65-66頁。

15.一日工廠。http://www.factory-in-a-day.eu/

16.格林斯潘(Greenspan, A.),林特納(Lindtner, S.),李德(Li, D.)2015年,《大西洋》。

17.哈特曼(Hartman, B.),多利(Doorley, S.),克萊默(Klemmer, S.),“黑客、混搭、粘貼:理解機遇主義設(shè)計”,IEEE廣泛計算期刊,2008年,第7卷,第3期,46-54頁。

18.赫爾茲(Hertz, G.)2013年,《批判制造》。http://conceptlab.com/criticalmaking/,最后訪問于2014年9月。

19.何君(Ho, J.)2010年,《山寨:全球化裂縫中的經(jīng)濟/文化生產(chǎn)》,《十字路口:文化研究會議》。

20.休斯頓(Houston, L.)《有創(chuàng)意的基礎(chǔ)設(shè)施:探索移動電話》,蘭開斯特大學(xué),2014年畢業(yè)論文。

21.黃寶石(Huang, B.)2013年,《12美元的公開手機》。http://www.bunniestudios.com/blog/?p=3040,最后訪問于2014年9月。

22.英特爾新聞室。2014年,《英特爾CEO勾勒出新的計算機機遇、對中國蓬勃發(fā)展的科技生態(tài)系統(tǒng)的投資和合作關(guān)系》。http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/04/01/,最后訪問于2015年6月3日。

23.伊拉尼(Irani, L.),維爾特斯(Vertesi, J.),杜里什(Dourish, P.),菲利普(Philip, K.),格林特(Grinter, R.)2010年,《后殖民計算:設(shè)計與開發(fā)的視角》,ACM人機交互計算系統(tǒng)大會CHI 2010論文集(亞特蘭大,喬治亞州),1311-1320頁。

24.伊藤(Ito.J.)2014年,《深圳之行報告-參觀世界制造生態(tài)系統(tǒng)》,LinkedIn Pulse。https://www.linkedin.com/pulse/article/20140817060936-1391,最后訪問于2014年9月

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖十一)

25. Jackson, S.J., Pompe, A. and Krieshok, G. 修復(fù)世界:納米比亞農(nóng)村發(fā)展中的維護(hù)、修復(fù)和信息通信技術(shù)。載于2012年ACM計算機支持的合作工作會議論文集(CSCW 2012),ACM出版社(2012年),107-116頁。

26. Jefferey, L. 2014. 從意想不到的來源挖掘創(chuàng)新:山寨的啟示。2014年深圳創(chuàng)客博覽會講座。

27. Kensing, F. and Blomberg, J. 1998. 參與式設(shè)計:問題與關(guān)注。《計算機支持的合作工作》(7:3-4),167-185頁。

28. Norman,D.and Klemmer,D.2014. 設(shè)計的現(xiàn)狀:設(shè)計教育必須改變。LinkedIn Pulse https://www.linkedin.com/pulse/article/20140325102438-12181762。

29. Lindtner, S., Hertz, G., Dourish, P. 2014. 新興的人機交互創(chuàng)新場所:黑客空間、硬件初創(chuàng)企業(yè)、孵化器。載于ACM SIGCHI人機交互計算系統(tǒng)大會論文集CHI'14(多倫多,加拿大),439-448頁。

30. Luethje, B., Huertgen, St., Pawlicki, P. and Stroll, M. 2013. 從硅谷到深圳:全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和工作。Rowman & Littlefield Publishers。

31. Mellis, D.A. and Buechley, L. 自制手機:對高科技DIY可能性和局限性的探討。載于第32屆ACM人機交互計算系統(tǒng)年會論文集(CHI 2014),ACM出版社(2014),1723-1732頁。

32. Milian, M. 拖延了Pebble智能手表的困境。Global Tech, 《彭博商業(yè)周刊》,2013年9月16日。

33. Nguyen, Josef. MAKE Magazine and the Gendered Domestication of DIY Science. 目前正在接受《科學(xué)視角》評審。

34. O’Donnell, M-A. 2010. 到底什么是城中村?http://shenzhennoted.com/2010/03/19/what-exactly-is-an-urban-village-anyway/,最后訪問時間為2015年6月1日。

35. O’Donnell, M-A. 2011. 理想主義的深圳1978-1982年。http://shenzhennoted.com/2011/08/27/utopian-shenzhen-1978-1982/,最后訪問時間為2015年6月1日。

36. 白宮新聞秘書辦公室(2013年)。總統(tǒng)在國情咨文演講中的講話。http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address。

37. 白宮新聞秘書辦公室(2012年)。總統(tǒng)就制造業(yè)和經(jīng)濟發(fā)表講話。http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/09/remarks-president-manufacturing-and-economy。

38. Philip, K., Irani, L., and Dourish, P. 2012. 后殖民計算:戰(zhàn)術(shù)調(diào)查。《科學(xué)、技術(shù)與人文價值》(37(1)),3-29頁。

39. Rosner, D. and Ames, M. 2014. 設(shè)計修復(fù)?:故障的基礎(chǔ)設(shè)施和物質(zhì)性。載于第17屆ACM計算機支持的合作工作和社會計算會議論文集,319-331頁。

40. Rosner, D. 制造公民,重組設(shè)備:論北加州當(dāng)代維修公共場所的性別發(fā)展。《公共文化》(26, 1),51-77頁。

41. Saxenian, A. 區(qū)域優(yōu)勢:硅谷的文化與競爭。哈佛大學(xué)出版社,1996年。

42. Sengers, P., Boehner, K., David, S., Kaye, J. 2005. 反思設(shè)計。AARHUS'05,49-58頁。

43. Shapiro, D. 2005. 參與式設(shè)計:成功的意愿。AARHUS'05,29-38頁。

44. Sivek, S.C. “我們需要所有人的展示”——MAKE雜志中的技術(shù)烏托邦主義。《傳播研究雜志》(35, 3),187-209頁。

45. S?derberg, J. 2013. 在3D打印社區(qū)中自動化的業(yè)余愛好者:‘去技能化’和‘用戶友好性’之間的聯(lián)系。《工作組織、勞工與全球化》(7, 1),124-139頁。

46. Suchman, L. 2002. 技術(shù)生產(chǎn)中的地位問責(zé)。《斯堪的納維亞信息系統(tǒng)雜志》(14 (2)),91-105頁。

47. Turner, F. 2006. 從反文化到網(wǎng)絡(luò)文化:斯圖爾特·布蘭德、整個地球目錄和數(shù)字烏托邦主義的崛起。芝加哥:芝加哥大學(xué)出版社。

48. Wallis, C. and Qiu, J. 2012. 山寨機和深圳本土媒體景觀的轉(zhuǎn)變。載于孫偉和邱健(編),2012年,中國媒體繪圖,109-125頁,倫敦:英國:Routlege出版社。

49. Williams, A. and Nadeau, B. 2014. 為創(chuàng)客制造:從原型到產(chǎn)品。《交互》(21,11-12),64頁。

50. Wong, W.W.Y. 隨需應(yīng)變的梵高:中國和現(xiàn)成品。芝加哥大學(xué)出版社,2014年。

51. Zimmerman, J., Forlizzi, J., Evenson, S. 2007. 作為人機交互設(shè)計方法的研究型設(shè)計。載于CHI人機交互計算系統(tǒng)會議論文集,493-504頁。

Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs(圖十二)

友情鏈接:站點地圖 薩科微官方微博 立創(chuàng)商城-薩科微專賣 金航標(biāo)官網(wǎng) 金航標(biāo)英文站

Copyright ?2015-2025 深圳薩科微半導(dǎo)體有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20017602號